Souvent relégués en bas de fiche technique, les moteurs de voitures électriques ont pourtant une importance cruciale, en termes d’économie, de performance et d’industrialisation.

Lorsqu’on parle de voitures électriques, la première caractéristique dont on fait étalage, c’est l’autonomie. Contrairement à l’univers des véhicules thermiques où les cylindres sont omniprésents et parfois plus célèbres que les voitures elles-mêmes, à l’image des V12 Bizzarini et autres “six en ligne”, côté watts, les moteurs sont généralement relégués au second plan et on a parfois l’impression qu’il n’existe qu’un seul type de motorisation pour toutes les voitures électriques. C’est tout le contraire ! Qu’ils soient déjà produits à grande échelle, présents sur des modèles de niche, voire encore à l’état de gestation, on dénombre plusieurs types de moteurs de voitures électriques, dont voici les principaux.

Les moteurs de voitures électriques synchrones à aimants permanents (PMSM)

Largement utilisé dans les voitures électriques, le moteur PMSM fonctionne grâce à des aimants contenant du néodyme, une terre rare, qui, placés dans le rotor (la partie en rotation), tournent en fonction du champ magnétique généré par le stator (la partie fixe). Très efficace, il permet un rendement énergétique bien supérieur à 90 % le rendant, de fait, très adapté à l’automobile. Si on ajoute à ça qu’il est très compact et plutôt léger, cela en fait, malgré son coût relativement élevé dû aux matières premières, un moteur de choix pour de nombreux modèles bien connus du grand public tels que la Nissan Leaf ou la Toyota Prius hybride.

Le moteur asynchrone

Ici, pas d’aimants dans le rotor. Si l’on veut être très schématique : le stator produit un champ magnétique dont l’énergie est transmise au rotor. Ce dernier produit alors, à son tour, un champ magnétique. Les deux champs, comme un lutteur face à un boxeur dans un octogone, vont alors se confronter et faire tourner le rotor. Sans aimants permanents, le moteur à induction est moins cher à produire que le PMSM. Il est également plus robuste grâce à une structure plus simple, et moins sensible à la chaleur malgré un rendement énergétique un peu en dessous des 90 % en moyenne. On le retrouve notamment sur les Tesla Model S et X.

Le moteur synchrone à réluctance variable ou SRM

Attention les yeux, voici le SRM : pas d’aimants permanents, pas d’enroulement, pas de matières premières critiques notamment les terres rares, simplement des engrenages sur le rotor et le stator qui créent du mouvement en s’alignant. Peu coûteux à fabriquer, résistant, il est capable d’encaisser beaucoup de couple à bas régime (idéal pour une voiture électrique). Pourtant, il n’est pas très répandu et, pour le moment, il fait surtout l’objet de recherches de la part de start-ups. Pourquoi ? D’une part, il est plus bruyant que ses congénères. Mais ce n’est pas son seul inconvénient. En effet, il est également commandé électroniquement ce qui ajoute une foultitude de données à intégrer qui sont complexes à gérer à l’utilisation.

Les moteurs de voitures électriques à flux axial

Voici le moteur qui pourrait bien changer la face. Ici, contrairement à ce que l’on retrouve dans les moteurs à flux radial, le mouvement du champ magnétique est parallèle à l’axe de rotation. Autrement dit, les moteurs à flux axial sont plats, donc plus compacts, tout en gardant leur efficacité. Une architecture qui facilite également le refroidissement du moteur et augmente donc ses performances. Aujourd’hui, ces moteurs sont encore trop chers à fabriquer pour les déployer à grande échelle, mais les constructeurs sont tout de même attentifs aux développements autour de cette technologie. Dernier exemple en date, le rachat par Mercedes de l’entreprise britannique YASA, spécialisée dans les moteurs à flux axial.

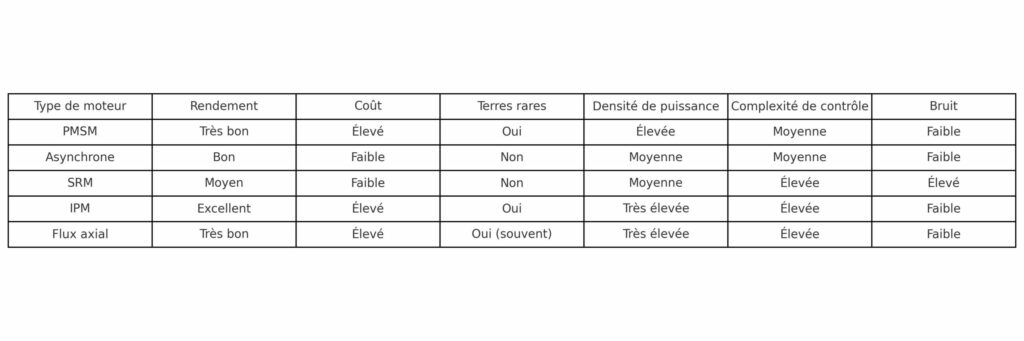

Le récap :