Alors que l’essor des véhicules électrifiés s’intensifie, une question se pose : qu’en pensent vraiment les Français ? Entre curiosité, prudence, attentes, mais aussi réticences, décryptons ensemble ces avis à travers différentes études récentes et témoignages.

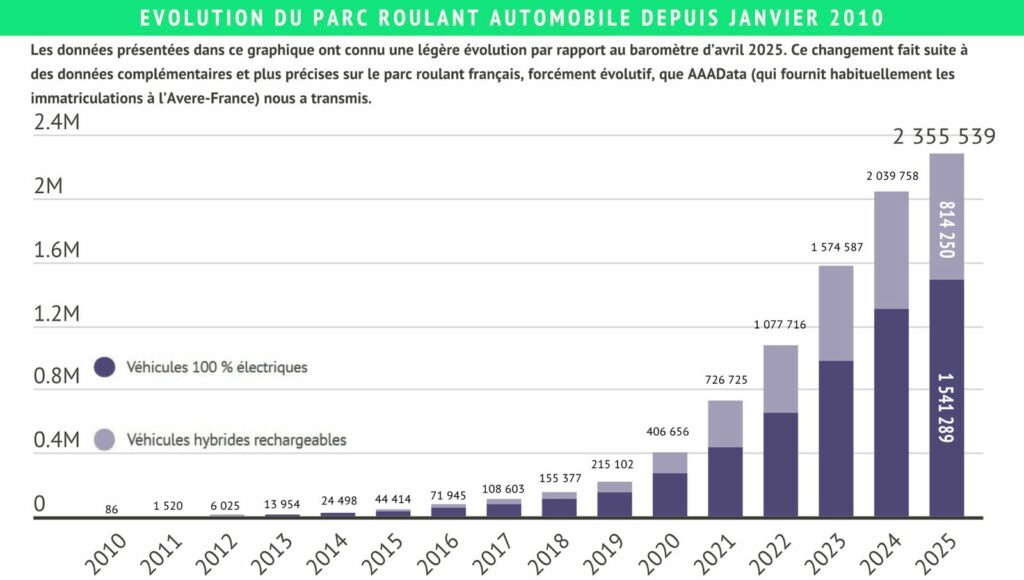

241 054, c’est le nombre d’immatriculations de véhicules électriques en 2025. Ces chiffres, provenant de l’Avere-France, d’AAA Data et de la PFA, permettent à cette gamme de véhicules de représenter désormais 20,8 % de part de marché et de dépasser pour la première fois l’essence en immatriculations. Pourtant, l’adoption d’un véhicule électrique divise encore beaucoup. Selon un sondage de l’Ifop (Institut français d’opinion publique) pour La Centrale, 37 % des Français seraient ouverts à l’achat d’un véhicule électrique, à plus ou moins long terme, si le prix était équivalent à celui d’une voiture thermique.

Des préjugés encore trop présents

Une étude de l’Ifop pour le média Roole le démontre : les Français restent encore trop enclins à faire confiance aux idées reçues. En effet, sur un échantillon de plus de 1 000 personnes, dont 57 % se disent bien informées sur la voiture électrique, 86 % pensent que la durée de vie des batteries est trop limitée et 80 % estiment que les voitures électriques sont réservées à ceux qui ne font pas de longs trajets. Un chiffre étonnamment élevé, quand on sait que l’autonomie moyenne des véhicules neufs dépasse aujourd’hui 430 km, selon l’Avere-France.

Pour ECO MOTORS NEWS, nous avons interrogé au Salon de l’automobile de Lyon différents automobilistes. Et à ce sujet, les avis divergent…

Pour Franck (47 ans), une voiture hybride va remplacer sa VE :

« Ce qui me gênait, moi, c’était l’autonomie de la voiture. Pour les grands trajets, j’étais un petit peu embêté. Donc, du coup, je pense passer sur un véhicule hybride d’occasion. J’ai réduit le budget parce qu’il n’y a plus la prime de l’État sur l’électricité. »

À l’inverse, Léo (25 ans) relativise :

« Franchement, je n’ai jamais été embêté, il y a des bornes un peu partout maintenant. »

Un parc de bornes de recharge pourtant performant

Pour beaucoup de Français, le fait de recharger un véhicule électrique reste un casse-tête : files d’attente trop longues, temps de recharge interminables, manque de bornes accessibles… Tant d’inquiétudes qui refroidissent les acheteurs potentiels. Pourtant, dans les faits, la situation est bien moins dramatique qu’on ne le pense.

En 2025, la France compte plus de 160 000 points de recharge publics, selon l’Avere-France et Gireve, soit une hausse de près de 40 % en un an. Le réseau s’est densifié sur l’ensemble du territoire, et 95 % des stations affichent désormais un taux de disponibilité supérieur à 90 %. Nous sommes donc loin de l’image d’un pays sous-équipé.

Pourtant, la perception reste tenace : selon une enquête Ifop pour Roole, 34 % des Français jugent toujours le maillage « insuffisant » et un sur deux doute de la fiabilité des bornes publiques.

Ces inquiétudes se retrouvent dans les propos recueillis au salon. Deux jeunes visiteurs, plutôt curieux, confient : « Je suis un peu sceptique à passer à l’électrique ; c’est bien sur les petits trajets, mais s’il faut penser aux bornes de recharge, j’ai l’impression que ça reste parfois problématique pour les automobilistes. »

Pourtant, selon le dernier baromètre Deloitte 2025, 63 % des conducteurs de véhicules électriques rechargent principalement à domicile. Autrement dit, la dépendance au réseau public est bien moindre que ce qu’on imagine, ce qui rend certains freins davantage psychologiques que pratiques.

Le prix : un frein commun

S’il y a un point sur lequel tous les sondages convergent, c’est bien le coût d’achat. D’après l’étude Ifop / Roole, 47 % des Français citent le prix comme la principale barrière à l’achat d’un véhicule électrique. Et malgré les bonus écologiques, la fin de certaines primes d’État en 2025 a accentué le sentiment de difficulté économique.

Matthieu (24 ans) en témoigne :

« J’aimerais bien passer au 100 % électrique, mais c’est trop cher. Je pense que la solution la plus raisonnable, ce serait d’en prendre une en LOA (location avec option d’achat). »

Il n’est pas un cas isolé. Une autre étude de Deloitte affirme que la majorité juge encore l’investissement initial “trop élevé”. En revanche, les conducteurs de VE déjà convertis relativisent : 88 % déclarent avoir réduit leurs dépenses globales grâce à un coût énergétique plus faible et un entretien quasi nul.

L’hybride : le compromis rassurant

Face à ces différents freins, l’hybride s’impose souvent comme une porte d’entrée vers l’électrique. Le Baromètre des mobilités 2025 (Arval / Ipsos) montre que 42 % des Français privilégient désormais l’hybride pour un achat neuf. Ce constat se retrouve sur le terrain :

« L’hybride, je suis relativement satisfait. Tout électrique, je ne saurais dire, je n’ai pas testé », confie Mehdi (26 ans), un jeune entrepreneur venu démarcher des marques au salon.

Mais la logique n’est pas uniforme. Jacques (65 ans) et Ludovic (39 ans) en sont les exemples :

« Actuellement, j’ai une hybride, mais je suis ici, car je viens de commander une voiture 100 % électrique, la nouvelle BMW iX3. Ce qui m’intéresse, c’est la technologie, la nouveauté ; je suis un peu curieux. »

« Je commence à basculer sur le 100 % électrique, parce que les marques ont évolué. J’ai apprécié l’hybride, mais aujourd’hui, fiscalement, c’est quand même plus intéressant de passer sur une voiture de société 100 % électrique. »

Le plaisir de conduire entaché ?

Évidemment, on ne peut pas parler de voitures sans parler du plaisir de conduite. Et sur ce sujet encore, les écarts entre perception et réalité sont notables. Si les études confirment que près d’un Français sur deux estime que « la voiture électrique enlève du plaisir de conduite », paradoxalement, 82 % des utilisateurs de VE affirment le contraire : ils trouvent leur véhicule plus agréable et plus performant.

Les chiffres le prouvent : l’électromobilité progresse, mais le changement — comme l’adaptation des mentalités — prend du temps. Le réseau de bornes s’étoffe, les autonomies augmentent, les coûts d’usage baissent… et pourtant les craintes persistent souvent plus par habitude que par expérience.